ハウツー記事の書き方がわからない。

このような悩みを抱えているあなた!

ハウツー記事は読者に、やり方/手順を教える記事なので、初心者でも着手しやすいといわれています。

しかし、実際にやってみると、何からやればいいのか全然わかりませんよね?

そこで本記事では、ハウツー記事の書き方について、以下の通り解説していきます。

- ハウツー記事の書き方・構成

- ハウツー記事を究めるべき理由5選

- ハウツー記事で狙いたいキーワード

本記事を読むことで、ハウツー記事の書き方を理解できるでしょう。

また、私が実際にハウツー記事で検索1位をいくつも獲得した、構成についてもご紹介します。

最後まで読むことで、あなたなりの記事の型ができ、それに当てはめることでスラスラ記事を書くことができるようになるでしょう。

ハウツー記事の書き方で悩まないためにも、ぜひ最後までご覧ください。

この記事の目次

ハウツー記事の概要

ハウツー記事とは、「やり方」「手順」などを具体的に解説した記事です。

具体例として、「パソコントラブルの解決方法」「〇〇の選び方」「〇〇対策」などですね。

読者が「〇〇できないから解決したい」といった悩みに対して、解決方法を提示する記事です。

そのため、集客ページだけではなく、訴求ページ(キラーページ)の性質も兼ね備えた記事といえるでしょう。

ちなみに、本記事もハウツー記事です。

「ハウツー記事の書き方がわからない」「(ブログ初心者が)どんな記事を書けばいいかわからない」といった悩みを解決できる内容になります。

ハウツー記事を究めるべき理由5選

ブログ初心者に限らず、ハウツー記事を極めるべき理由は以下の5つです。

- 需要がある

- 型ができると楽に書ける

- 濃い記事を書きやすくSEO的にプラス

- セールスライティングほぼ不要で稼げる

- 読者の悩みを想像しやすい

それぞれ解説していきます。

①需要がある

現代人は「わからないことはすぐネット検索」という習慣がついている人が多いです。

ほとんど人はスマホを持っているので、ネット上で解決できるハウツー記事には高い需要があります。

「〇〇やり方」「〇〇できない」という悩みは、誰かしら抱えているものですからね。

そのため、ハウツー記事の書き方をしっかり覚えると、どのジャンルのブログを運営しても安定してアクセス数を増やすことができるでしょう。

②型ができると楽に書ける

ハウツー記事は、ジャンルによる違いはありますが、型にはめて書けます。

のちほど詳しく解説しますが、基本的には以下のような流れです。

・冒頭部分(リードコピー)

→悩みを明確化し解決方法を提示。

→この記事でわかることを提示

・本文(ボディコピー)

→解決方法を順番に解説(丁寧すぎるくらいでOK)

→事前準備や知識・心構えがあるなら書く

・文末(ボトムコピー)

→内容をまとめる(項目だけ書く、要約など)

→紹介できる商品・サービスなどへの誘導リンク

このように全体構成がある程度決まっています。

記事を書く前に「どんな構成にしようかな?」と悩む時間を短縮できるので、すらすら記事を書けます。

③濃い記事を書きやすくSEO的にプラス

ハウツー記事は、手順・やり方を深堀しながら詳細に記事を書きます。

文字数・画像が増えて記事のボリュームがアップし、いわゆる「濃い記事」「質の高い記事」になります。

その結果、「滞在時間が長い」「情報が網羅されている」とGoogleに判断されます。

これらは、SEO評価でプラスに働く部分です。

SEO的にプラス効果が働くと検索上位に表示される確率が高まるため、アクセス数も増え、収益につながりやすくなります。

④セールスライティングほぼ不要で稼げる

読者が商品・サービスを購入する時、不安や疑問があると行動をためらいます。

「なんかめんどくさそう」「怪しいな」と感じると、「購入」「申し込み」リンクはクリックできませんよね。

ハウツー記事では、読者の悩みを解決する記事なので、不安・疑問を取り除くことができます。

すると商品・サービスを購入して自分が使う姿をイメージできるため、購入意欲が高まります。

しかも、悩みを解決する「詳しいやり方」「手順」を解説しているだけなので、特別なセールスライティングは不要です。

例えば、「クレジットカード 申し込み手順」で記事を書く場合、

手順の最初に「まずコチラから公式サイトにアクセス」とアフィリンクを貼れば、そこからどんどんアクセスして成約します。

ハウツー記事がブログで稼げない人、初心者にオススメの理由はこういうことです。

⑤読者の悩みを想像しやすい

読者の満足度を高めるには「自分事」と感じてもらう必要があります。

そのためには、読者の悩みを想像・深堀りし、解決できるように筋道を立てて記事を書く必要があります。

一方、ハウツー記事を求めている読者は「〇〇できない」「〇〇やるにはどうすればいい?」という悩みを抱えている人が99%。

つまり、抱えている悩みを想像しやすいんですよね。

悩みを想像しやすいということは、解決のために必要な情報を提示しやすいということ。

そのため、記事を書く前に「どんな内容を書こう」「構成はどうしよう」と悩みにくくなるでしょう。

ハウツー記事の構成・書き方

ハウツー記事ではやり方・手順を解説するため、以下のような構成です。

- リードコピー

- 事前準備

- 実際の手順

- 補足

- まとめ

それぞれの役割と書く内容を解説していきます。

リードコピー

読者が一番最初に見るのがリードコピー。

リードコピーが優れていると、離脱率が下がり、滞在時間もアップし、最後まで記事を読まれやすくなります。

一方、リードコピーが悪いと、アクセスした瞬間離脱される原因になります。

そのため、本文と同じくらいリードコピーには力を入れましょう。

内容としては、下記の要素を含めてください。

- 問題提起(読者の悩み)

- この記事でわかること・結果どうなるか

- 根拠を提示

問題提起(読者の悩み)

読者の悩みを明確にするのが目的。

文章で自分の悩みを見ることで「これは私のことだ!」となり、自分事として記事を読んでくれるようになります。

この記事でわかること・結果どうなるか

この記事を読むメリット、読んだ結果訪れる未来(ベネフィット)を提示します。

読者はせっかちなので、「数ある検索結果の中で、この記事は私の悩みを解決できるか?」と考えています。

そのため、記事を読み始める前の時点で、悩みを解決できることを提示するのが重要。

根拠を提示

「何を根拠に私の悩みを解決できるの?」に対する、根拠を提示します。

本記事では、「私が実際にハウツー記事で検索1位をいくつも獲得」というのが根拠です。

ハウツー記事を書くということは、人に教えられる経験をしているはずなので、それを書けばいいでしょう。

「〇〇をやったことがある」「同じトラブルを解決したことがある」等でOKです。

事前準備(ボディコピー)

実際の手順を解説する前に、準備が必要なものがあるなら提示しておきましょう。

例えば、格安SIMの申し込みであれば、

「クレジットカード」「身分証」「MNP番号」

などですね。

私がパソコントラブル解消系の記事を書いた時は、「〇〇の機能は無効にしておきましょう」という内容にしていました。

この項目はあっても無くても問題ありません。

実際の手順(ボディコピー)

「これくらい書かなくてもわかるだろう」という考えは捨ててください。

読者はわからないからこそ、ネットで調べてあなたのハウツー記事にたどり着いています。

そのため、一つ一つ丁寧に解説することが大切です。

例えば、ノートパソコンのバッテリー交換を解説する場合で見てみましょう。

【NG例】古いバッテリーを取り外して、新しいバッテリーを取り付けたら完了です。

【OK例】

①ノートパソコンの電源を切り、ACアダプターを取り外します。

②ディスプレイを閉じ、裏返します。

※故障の原因になるので、ディスプレイは静かに閉じます。

③裏側に2か所あるバッテリーロックを、解除マークの方にスライドさせます。

④バッテリーのくぼみに手をかけて、斜め上に持ち上げるように取り外します。

⑤新しいバッテリーを本体側の端子と合うように取り付けます。

⑥バッテリーを取り付けたら、バッテリーロックを施錠マークの方にスライドさせます。

⑦パソコンを表面にし、ACアダプターを接続します。

⑧充電ランプが光り、正常に充電できたら作業完了です。

正直、わかる人ならNG例でも問題ありません。

しかし、ハウツー記事はわからない人が検索して、あなたの記事にたどり着いています。

このようなことを考えながら記事を書くと、良質な内容になり読者の満足度も上がるため、意識しながら記事を書いてくださいね。

補足(ボディコピー)

実際の手順の部分では解説できないものを書く部分です。

本記事では、のちほど出てくる「ハウツー記事で気を付けること」というのが、補足に当たります。

「ハウツー記事の構成・書き方」という内容からそれますが、関連してますからね。

記事の構成によりますが、無くても問題ない部分でしょう。

まとめ(ボトムコピー)

記事全体をまとめつつ、読者に行動を促します。

ブログの中では一番力を入れたいパートになりますね。

ボトムコピーは、まとめ・CTAの2つから成り立つので、順番に書いていきましょう。

まとめ

まとめは記事の締めなので、伝えたいことをもう一度書きだしましょう。

なお、ボトムコピーのメインはCTAなので、まとめはそれほど長く書かなくてもOKです。

私の場合は、各項目だけ並べて概要を解説する形にしています。

CTA

「Call・To・Action」の略称で、読者を具体的な行動に誘導することが目的。

ほとんどのブログは、下記がCTAとなります。

- 売り込みたい商品・サービスのリンク

- 誘導したい内部ページ(キラーページ)

- メールマガジン・公式LINE

- SNSのフォロー

まとめを書いたら、自然な流れでCTAで読者に行動を促していきましょう。

ハウツー記事で狙いたいキーワード

ハウツー記事といえば、「〇〇 やり方/手順/方法」が一般的ですが、ライバルがとても多いです。

ジャンルによりますが、大規模サイト、企業サイトが独占しているため、私たち個人ブロガーでは太刀打ちできません。

なので、以下のような『ズラしキーワード』というテクニックは覚えておきましょう。

基本的には、類似語ですね。

しかし、個人的にオススメは「できない」「失敗」といったネガティブキーワード。

例えば、「パソコンの外付けキーボードが設定できない」と悩んでいる人がいたとします。

この場合「キーボード 設定方法」だけではなく、「キーボード 設定できない」と検索する人も多いです。

どちらも抱えている悩みは同じにもかかわらず、検索キーワードが違うので検索結果が違います。

大きいサイトは「設定方法」のキーワードしか対策していないので、「できない」は穴場だったりします。

このように、検索意図をズラして穴場キーワードで上位表示を狙うことで、ライバルを回避しながら上位表示することが可能になるでしょう。

ちなみにズラしキーワードも重要ですが、

・ライバルサイトのチェック

・キーワードプランナーで検索ボリュームチェック

を行った結果、「やり方/手順/方法」でもライバルに勝てそうなら狙って問題ありません。

ズラしキーワードに比べて検索ボリュームが多いので、アクセス数アップ・収益アップが期待できます。

ハウツー記事のテンプレート

ここまで解説してきた内容をもとに、私が実際に使っているテンプレートをご紹介します。

「読者の悩み」このような悩みを抱えているあなた!「現状を書き、悩みに共感する」そこで本記事では、「〇〇」について、以下の通り解説していきます。・「記事の内容」

・「記事の内容」

・「記事の内容」本記事を読むことで、「〇〇」を理解できるでしょう。

「根拠を提示」

最後まで読むことで、「〇〇」が「わかる・できる」ようになるでしょう。

ぜひ最後までご覧ください。

【ボディコピー】

見出し2:事前準備

見出し2:〇〇のやり方・手順

それでは〇〇のやり方について下記の手順で解説していきます。

・見出し3

・見出し3

・見出し3

一緒にやっていきましょう。

見出し3:ハウツー本文

見出し3:ハウツー本文

見出し3:ハウツー本文

見出し2:記事の補足

【ボトムコピー】

以上、〇〇について解説してきました。

最後に項目だけおさらいしていきましょう!

・ボディコピーの内容

【CTA】

ハウツー記事の性質によって微妙に変わりますが、おおむねこのような流れで書いています。

本記事もこのテンプレートを活用して作成しました。

記事の型を作るとサクサク書けるようになりますので、こちらを参考にして、あなた流のテンプレートを作ってみてくださいね。

ハウツー記事で気を付けること

ここまでハウツー記事の書き方解説してきましたが、気を付けることがあります。

以下の通りなので、注意しながら記事を書いてくださいね。

- コピペには気を付ける

- 記事構成は統一する

- 正しい情報を心がける

- あいまいな表現は使わない

- 引用する時はルールを守る

それぞれ解説していきます。

①コピペには気を付ける

ハウツー記事は、あなた以外にも書いている人は必ずいます。

そういった場合、ライバルチェックとして内容を参考にするのは問題ありませんが、コピペはやめましょう。

記事をコピペしていると、Googleに重複コンテンツと判断され、サイトの評価が下がります。

また、ペナルティを食らって、検索上位に表示されなくなることも。

そのため、他のサイトからコピペするのではなく、自分の言葉に書き換えたり、追記するなどでオリジナリティを出していきましょう。

②記事構成は統一する

読みやすい記事を書くためには、記事構成は統一しましょう。

・解説文の下に画像を貼る(逆にならないようにする)

・文字マーカーは1色のみ

・見出し2の後には画像を貼る

・文章は、ですます調で書く

などですね。

統一感があると、ブログ全体が引き締まり洗礼されたイメージを読者に与えることができます。

③正しい情報を心がける

読者に教える立場にあることを自覚して、常に正しい情報発信を心がけましょう。

可能なら公式サイト等から引用できると信頼度アップにつながります。

④あいまいな表現は使わない

「多分~」「~だと思う」といった、あいまいな表現は使わないでください。

読者に「自信が無い」印象を与えるので、説得力がなくなってしまいます。

ただし、すべて言い切ると強い口調になってしまい、読者に高圧的な印象を与えるので要注意。

バランスは難しいですが、自分で読み返したり、他の記事を読むなど、いい感じの塩梅を見つけてくださいね。

⑤引用する時はルールを守る

信頼性を高めるためには、引用したいこともあるでしょう。

そういった場合は、法に触れないためにも引用ルールをしっかり守って書いてください。

記事の引用ルールは以下の通り。

- 文章を修正しないこと

- 出展元は明記すること

- 引用部分がわかるようにする

文章を修正しないこと

引用する文章は、修正せずそのまま掲載してください。

内容を修正すると、著作権の侵害になる場合があるので、注意が必要です。

出展元は明記すること

出展元として、下記の情報は明記しておきましょう。

サイト名、URL(リンクを貼る)

なお、出展元の表現は「引用」「出展」「引用元」など、見てわかれば何でも構いません。

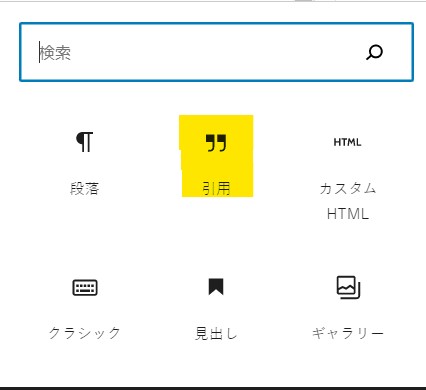

引用部分がわかるようにする

引用部分がわかるように、下記のように表現しましょう。

- 括弧や引用符(「」・“”)などで引用した部分を括る

- 引用した部分の背景色を変える

ワードプレスなら引用ブロックがあるので、引用文と引用元を書き、引用元のリンクを貼りつければそれでOKです。

さいごに

ハウツー記事の書き方・構成について解説してきました。

最後に各見出しだけ軽くおさらいしていきましょう。

②型ができると楽に書ける

③濃い記事を書きやすくSEO的にプラス

④セールスライティングほぼ不要で稼げる

⑤読者の悩みを想像しやすい

事前準備(ボディコピー)

実際の手順(ボディコピー)

補足(ボディコピー)

まとめ(ボトムコピー)

②記事構成は統一する

③正しい情報を心がける

④あいまいな表現は使わない

⑤引用する時はルールを守る

ブログでお金を稼ぐなら、ハウツー記事の書き方は必ずマスターしたいところです。

ハウツー記事をしっかり書けると、読者の悩みを的確に解決できるので、収益につながりやすくなります。

上記の内容を参考にしながら、記事を積み上げていきましょう!

以上、最後までご覧いただきありがとうございました。